Трансфузионные среды. Инфузионно-трансфузионные среды, применяемые при лечении острой кровопотери

ТРАНСФУЗИОННЫЕ СРЕДСТВА

(лат. transfusio переливание, смешивание; син. трансфузионные среды) - лечебные препараты, применяемые для коррекции морфологического состава и физиологических свойств крови и внеклеточной жидкости.

В первой половине 20 в. трансфузионные средства были представлены в основном консервированной кровью и простейшими р-рами хлорида натрия. В дальнейшем было разработано множество различных Т. с., обладающих высокой терапевтической эффективностью.

По производственному признаку Т.е. можно разделить на три группы. Первую группу Т. с. составляют препараты, заготавливаемые учреждениями службы крови (см. Переливание крови). К ним относят цельную консервированную кровь, плазму (см. Плазма крови) и сыворотку крови (в т. ч. сухие препараты), эритро-цитную, лейкоцитную массу, тром-боцитную массу (см.), альбумин (см.), иммуноглобулины (см.), фибриноген (см.), криопреципитат, содержащий VIII фактор свертывания крови (см. Кровь, препараты), фибриноли-зин (см.), протромбиновый комплекс (см. Протромбин).

Вторая группа Т. с. включает кровезаменители, изготовление к-рых налажено на хим.-фарм. заводах и мясокомбинатах. К этим препаратам относятся р-ры гетерогенного белка (напр., желатиноль), синтетические коллоидные р-ры (полиглюкин, реополиглюкин, реог-люман, гемодез, неогемодез, полидез и др.)? растворы аминокислот, белковые гидролизаты (полиамин, амино-фузин, аминокровин, гидролизин).

Третью группу Т. с. составляют солевые р-ры, изготавливаемые на заводах мед. промышленности или непосредственно в аптеках леч. учреждений. Это кристаллоидные растворы, напр, изотонический р-р хлорида натрия, р-р Рингера - Локка (см. Изотонические растворы), лактасол (см. Кровезамещающие жидкости), р-ры электролитов, содержащие бром, глюкозу и другие средства.

Современные Т. с. применяют для увеличения дыхательной функции крови и борьбы с гипоксией; для улучшения кровообращения (введение в кровя-ное русло жидкости); усиления реологических свойств крови и устранения нарушений микроциркуляции; борьбы с шоком; гемодилюции (см.); для дезинтоксикации; стимуляции органов и систем и усиления нек-рых процессов (напр., регенерации); парентерального питания (см.); повышения иммунной активности организма; заполнения аппаратов искусственного кровообращения при лечебной перфузии (см.) и гемодиализе (см.); для остановки кровотечения (см.).

Т. с. нормализуют процессы кроветворения (осуществляют ускорение или торхможение эритро-, тром-бо- и лейкоцитопоэза, качественные изменения в том или ином ростке кроветворения, а также изменение соотношения между ростками); являются переносчиками газов крови, регулируют гемодинамику (наполнители, реокорректоры, гемодилютанты, регуляторы электролитного состава, перфузионные среды, ингибиторы интерорецепторов, стимуляторы рефлексогенных зон и центров регуляции гемодинамики). Нек-рые трансфузионные средства являются дезинтоксикаторами (препараты по-ливинилпирролидона, блокаторы токсинов, регуляторы кислотно-щелочного равновесия) или диуретиками (маннит). К Т. с. относят также лекарственные средства для парентерального питания (углеводы, жиры, аминокислоты), стимуляторы и ингибиторы защитных функций крови, регуляторы коагулологиче-ских свойств крови, стимуляторы и ингибиторы энзимогенеза клеток крови, полифункциональные гемокорректоры, искусственную кровь.

При лечении большинства патол. процессов, в первую очередь шока (см.) и кровопотери (см.), невозможно обойтись Т. с. одного вида; приходится применять в определенной последовательности или одновременно различные Т. с., устраняющие гемодинамические нарушения, гипоксию, предупреждающие интоксикацию, корригирующие нарушения водно-электролитного обмена, кислотно-щелочного равновесия и др.

Т. с. вводят внутривенно, внутри-костно, внутриартериально, внут-риаортально. Для инфузии Т. с. используют специальные аппараты, пластикатные системы для переливания крови, пластикатные контейнеры одноразового применения, а также комплекты специализированного назначения, состоящие из игл, системы трубок, капельниц, фильтров, емкостей для трансфузионных средств (см. Переливание крови). Библиогр.: Гаврилов О. К. Научно-организационные основы службы крови, М., 1977; Руководство по общей и клинической трансфузиологии, под ред.

Б. В. Петровского, М., 1979; Руководство по применению крови и кровезаменителей, под ред. А. Н. Филатова, JI., 1973.; Справочник по переливанию крови и кровезаменителей, под ред. О. К. Гаврилова, М., 1982. О. К. Гаврилов.

Дефицит объема циркулирующей в кровяном русле и в органах организма жидкости - одно из наиболее часто встречающихся состояний у пациентов отделения интенсивной терапии. При выраженной гиповолемии происходит нарушение тканевой оксигенации и возникают клинические и метаболические признаки циркуляторного шока. Это состояние может осложниться кровотечением, сепсисом, панкреатитом, анафилактическими реакциями и диабетическим кетоацидозом. В первую очередь основные лечебные мероприятия направлены на восполнение объема плазмы. Однако до сих пор вопросы тактики инфузионной терапии остаются дискутабельными.

Не каждая клиника может позволить себе иметь в своем арсенале весь набор трансфузиологического пособия. Как правило, в этом нет необходимости, да и трудновыполнимо. Содержание трансфузиологического пособия клиники формируется и наполняется в зависимости от конкретных клинических задач, коечного фонда, аппаратного оснащения, квалификации персонала, наличия профильных отделений, хирургической активности и пр.

В настоящем разделе сайта сведения о трансфузионно-инфузионных средствах представлены в виде лекарственного формуляра, который определяется как список лекарственных средств, обязательных для применения в данном учреждении, регионе и т. д. При составлении формуляра авторы ориентировались на многопрофильную клинику, где имеются все основные лечебные отделения - хирургические, гинекологические, терапевтические и др. Очевидно, что в зависимости от задач лечебного учреждения, коечного фонда, клинических отделений и пр. состав лекарственного формуляра трансфузиологического пособия может быть изменен.

Трансфузионно-инфузионное пособие

можно разделить на две взаимодополняющие части:

а) донорская (и/или ауто-) кровь и ее компоненты;

б) лекарственные препараты (кровезаменители, препараты парентерального питания, препараты из донорской крови и пр.).

Компоненты крови - клетки крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) и плазма крови и ее производные с сохраненными индивидуальными особенностями донора (ABO, RhO (D), HLA, HPA, KELL, MNS и др.). При применении компонентов донорской крови нельзя полностью исключить риск заражения гемотрансмиссивными инфекциями (например, при кроводаче в серонегативный период после заражения).

Препараты крови - трансфузионные среды, приготовленные из компонентов крови донора путем более сложной и многоэтапной переработки, в результате используемых технологий лишенные индивидуальных особенностей донора. В препаратах крови полностью исключена возможность наличия возбудителей гемотрансмиссивных инфекций.

Задачи отделения трансфузиологии стационара

Комплекс мероприятий , связанных с реализацией трансфузиологического пособия в лечебном учреждении, наиболее целесообразно осуществлять через специализированное отделение. На наш взгляд, наиболее оптимально использовать для этих целей потенциальные возможности отделения переливания крови (или кабинеты переливания крови) лечебных учреждений, которые могут явиться прототипом современного отделения трансфузиологии. Отделение трансфузиологии может стать базой для организации всего комплекса мер по реализации трансфузиологического пособия в ЛПУ. Необходимо уточнить, что реорганизация этих подразделений в отделения трансфузиологии должна затронуть не только название, уже не отражающее существо дела (более 20-30 лет цельная консервированная кровь практически не применяется, а используются ее компоненты), а главным образом функциональные обязанности. В новых условиях, с расширением поля организационного, диагностического и клинического действия отделение трансфузиологии должно стать организационно-методическим центром трансфузиологической службы всего лечебного учреждения. Эффективная организация лечебной помощи в значительной степени определяется работой отделения трансфузиологии.

Современное отделение трансфузиологии - это многопрофильное специализированное подразделение, позволяющее обеспечить в полном объеме практически все потребности в трансфузиологическом пособии лечебного учреждения.

Основные задачи отделения трансфузиологии

:

агитация и пропоганда донорства (совместно с общественными организациями: Красный Крест и др.), аугодонорства, кровесберегающих технологий;

забор крови доноров в стационарных и выездных условиях;

переработка крови на компоненты (эритроцитарную массу, тромбоконцентрат, свежезамороженную плазму и др.);

хранение и распределение компонентов крови и кровезаменителей;

проведение экстракорпоральных методов гемокоррекции: гемафереза, ультрафиолетового облучения крови, иммуносорбции и др.;

проведение лабораторных исследований по изосерологической и инфекционной сертификации крови доноров и больных;

организация и выполнение работ по аутодонорству, проведение периоперационной реинфузии крови;

консультация и контроль за транфузионно-инфузионным лечением в стационаре.

Задачи отделения трансфузиологии определяют профиль работ

:

организационная работа (комплектование доноров крови, агитация и пропаганда донорства крови и плазмы);

производственная деятельность (заготовка и переработка крови на компоненты, их хранение);

клиническая работа (процедуры экстракорпорального воздействия на кровь: гемаферез, гемоквантовые методы - фотомодификация крови и др., парентерально-энтеральное питание, определение тактики и обеспечение безопасности и эффективности инфузионно-трансфузионной терапии, аутодонорство и аутогемотрансфузии др.);

распределение компонентов и препаратов крови, кровезаменителей и др. препаратов для внутривенного введения, планирование и реализация трансфузиологического и инфузионно-трансфузионного пособия и др.;

лабораторные исследования - сертификация крови доноров и больных (определение групп крови: ABO, Rh и др., тканевое ти-пирование: антигены системы HLA и др., определение гемо-трансмиссивных инфекций ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С и др.);

научно-педагогическая деятельность (в НИИ и вузах отделения выполняют исследования по научным программ и темам).

Трансфузионная терапия (ТТ) метод коррекции нарушений гомеостаза и управления функциями организма направленным изменением свойств, состава и объема циркулирующей крови внутрисосудистым введением трансфузионных средств, а также трансфузиологическими операциями экстракорпоральной гемокоррекции, физиогемотерапии и искусственного кровообращения.

Трансфузионная терапия (ТТ) метод коррекции нарушений гомеостаза и управления функциями организма направленным изменением свойств, состава и объема циркулирующей крови внутрисосудистым введением трансфузионных средств, а также трансфузиологическими операциями экстракорпоральной гемокоррекции, физиогемотерапии и искусственного кровообращения.

Физиологические и патофизиологические критерии гомеостаза ü ü Важными элементами гомеостаза, являются реологические, онкотические, кислотно - основные, газотранспортные и защитные свойства крови, количество форменных элементов крови и компонентов плазмы, а также объем циркулирующей крови. Благодаря транскапиллярному обмену, изменения указанных выше составляющих циркулирующей крови вторично влияют на свойства, состав и объем внесосудистых жидких сред (интерстициальной и внутриклеточной жидкости).

Физиологические и патофизиологические критерии гомеостаза ü ü Важными элементами гомеостаза, являются реологические, онкотические, кислотно - основные, газотранспортные и защитные свойства крови, количество форменных элементов крови и компонентов плазмы, а также объем циркулирующей крови. Благодаря транскапиллярному обмену, изменения указанных выше составляющих циркулирующей крови вторично влияют на свойства, состав и объем внесосудистых жидких сред (интерстициальной и внутриклеточной жидкости).

Интегральным показателем реологических свойств (текучести) крови является ее вязкость Вязкость зависит от: Ø гематокрита (в норме у мужчин - 40 -48 %, у женщин - 3842 %), Ø концентрации крупномолекулярных белков - глобулинов, фибриногена и др. , Ø агрегационной способности и деформируемости эритроцитов. В норме относительная (относительно воды) вязкость крови равна 4 -5, а плазмы - около 1, 5. При ее повышении вследствие увеличения гематокрита, уровня глобулинов или появления парапротеинов (миеломных белков и др.), возрастания агрегационных свойств эритроцитов или снижения их деформируемости (при повышении жесткости мембраны), резко ухудшается микроциркуляция (тканевое кровообращение) и может развиться системная тканевая гипоксия.

Интегральным показателем реологических свойств (текучести) крови является ее вязкость Вязкость зависит от: Ø гематокрита (в норме у мужчин - 40 -48 %, у женщин - 3842 %), Ø концентрации крупномолекулярных белков - глобулинов, фибриногена и др. , Ø агрегационной способности и деформируемости эритроцитов. В норме относительная (относительно воды) вязкость крови равна 4 -5, а плазмы - около 1, 5. При ее повышении вследствие увеличения гематокрита, уровня глобулинов или появления парапротеинов (миеломных белков и др.), возрастания агрегационных свойств эритроцитов или снижения их деформируемости (при повышении жесткости мембраны), резко ухудшается микроциркуляция (тканевое кровообращение) и может развиться системная тканевая гипоксия.

Транскапиллярный обмен это перемещение воды с растворенными в ней веществами из капилляров в ткани и обратно ü Основным регулятором транскапилярного обена являются онкотические свойства крови. ü Показателем их служит онкотическое (коллоидноосмотическое) давление, т. е часть осмотического давления, создаваемая водосвязывающей способностью плазменных белков. ü Известно, что 1 г альбумина связывает 16 -18 мл воды, 1 г глобулинов - 7 мл, а 1 г плазменных белков (при нормальном А/Г коэффициенте) - 15 мл. ü При нормальном содержании плазменного белка (75 г/л) онкотического давления равно в среднем 25 мм рт. ст. (1 г/л общего белка создает около 0, 3 мм рт. ст. ОД)

Транскапиллярный обмен это перемещение воды с растворенными в ней веществами из капилляров в ткани и обратно ü Основным регулятором транскапилярного обена являются онкотические свойства крови. ü Показателем их служит онкотическое (коллоидноосмотическое) давление, т. е часть осмотического давления, создаваемая водосвязывающей способностью плазменных белков. ü Известно, что 1 г альбумина связывает 16 -18 мл воды, 1 г глобулинов - 7 мл, а 1 г плазменных белков (при нормальном А/Г коэффициенте) - 15 мл. ü При нормальном содержании плазменного белка (75 г/л) онкотического давления равно в среднем 25 мм рт. ст. (1 г/л общего белка создает около 0, 3 мм рт. ст. ОД)

ü Если уровень общего белка ниже 55 г/л, то онкотическое давление становится менее 18 мм рт. ст. , давление фильтрации возрастает до 14 мм рт. ст. , а давление реабсорбции падает практически до 0 ü Это значит, что вода задерживается во всех тканях, и возникают так называемые безбелковые отеки. ü При этом снижается ОЦК, повышается вязкость крови, нарушаются микроциркуляция и макрогемодинамика. ü Считается, что при снижении уровня общего белка ниже 65 г/л возникают относительные показания к коррекции дефицита белка, а при уровне его ниже 55 г/л - абсолютные показания

ü Если уровень общего белка ниже 55 г/л, то онкотическое давление становится менее 18 мм рт. ст. , давление фильтрации возрастает до 14 мм рт. ст. , а давление реабсорбции падает практически до 0 ü Это значит, что вода задерживается во всех тканях, и возникают так называемые безбелковые отеки. ü При этом снижается ОЦК, повышается вязкость крови, нарушаются микроциркуляция и макрогемодинамика. ü Считается, что при снижении уровня общего белка ниже 65 г/л возникают относительные показания к коррекции дефицита белка, а при уровне его ниже 55 г/л - абсолютные показания

Показания к коррекции дефицита белка v v относительные (при снижении уровня общего белка ниже 65 г/л) абсолютные (при снижении уровня общего белка ниже 55 г/л) Первая помощь пациенту: введение белковых препаратов крови (альбумина, протеина). Для повышения уровня альбумина на 10 г/л требуется введение 20%-го раствора альбумина в дозе 4 мл/кг массы тела (с учетом фильтрации молекул альбумина в ткани) при их отсутствии белковых препаратов крови введение плазмы. Для повышения уровня общего белка на 10 г/л необходимо переливание плазмы в дозе 12 мл/кг.

Показания к коррекции дефицита белка v v относительные (при снижении уровня общего белка ниже 65 г/л) абсолютные (при снижении уровня общего белка ниже 55 г/л) Первая помощь пациенту: введение белковых препаратов крови (альбумина, протеина). Для повышения уровня альбумина на 10 г/л требуется введение 20%-го раствора альбумина в дозе 4 мл/кг массы тела (с учетом фильтрации молекул альбумина в ткани) при их отсутствии белковых препаратов крови введение плазмы. Для повышения уровня общего белка на 10 г/л необходимо переливание плазмы в дозе 12 мл/кг.

Кислотно - основное состояние крови (КОС) - один из основных параметров гомеостаза, т. к. активность ферментов, участвующих в обменных процессах, сохраняется в узких границах р. Н (водородного показателя, отражающего концентрацию ионов водорода): 7, 35 - 7, 45 - для артериальной крови и 7, 32 - 7, 42 - для венозной крови. Это обеспечивается буферными системами крови (бикарбонатной, гемоглобиновой, белковой, фосфатной), функциями легких и почек. Следует иметь в виду, что эритроциты обеспечивают около 80% буферной емкости крови, поэтому при анемии она снижается и создаются условия для ацидоза или алкалоза (реже).

Кислотно - основное состояние крови (КОС) - один из основных параметров гомеостаза, т. к. активность ферментов, участвующих в обменных процессах, сохраняется в узких границах р. Н (водородного показателя, отражающего концентрацию ионов водорода): 7, 35 - 7, 45 - для артериальной крови и 7, 32 - 7, 42 - для венозной крови. Это обеспечивается буферными системами крови (бикарбонатной, гемоглобиновой, белковой, фосфатной), функциями легких и почек. Следует иметь в виду, что эритроциты обеспечивают около 80% буферной емкости крови, поэтому при анемии она снижается и создаются условия для ацидоза или алкалоза (реже).

Коррекция КОС Быстро и эффективно можно корригировать буферными растворами: § при ацидозе - раствором натрия бикарбоната, препаратами - дисоль, хлосоль, трисоль, квартасоль, лактасоль), § при анемии, прежде всего, переливание эритроцитосодержащих трансфузионных сред. ü ü ü При метаболическом алкалозе вводят растворы калия хлорида, а при гипохлоремическом алкалозе - раствор натрия хлорида Дефицит эритроцитов, тромбоцитов и гранулоцитов восполняется соответствующими гемокомпонентами: плазменных белков - белковыми препаратами крови; плазменных прокоагулянтов и первичных физиологических антикоагулянтов (антитромбина III, протеинов С и S) - соответствующими препаратами этих факторов или свежезамороженной плазмой. Только трансфузионная терапия позволяет быстро и эффективно корригировать ОЦК при гипо- и гиперволемии.

Коррекция КОС Быстро и эффективно можно корригировать буферными растворами: § при ацидозе - раствором натрия бикарбоната, препаратами - дисоль, хлосоль, трисоль, квартасоль, лактасоль), § при анемии, прежде всего, переливание эритроцитосодержащих трансфузионных сред. ü ü ü При метаболическом алкалозе вводят растворы калия хлорида, а при гипохлоремическом алкалозе - раствор натрия хлорида Дефицит эритроцитов, тромбоцитов и гранулоцитов восполняется соответствующими гемокомпонентами: плазменных белков - белковыми препаратами крови; плазменных прокоагулянтов и первичных физиологических антикоагулянтов (антитромбина III, протеинов С и S) - соответствующими препаратами этих факторов или свежезамороженной плазмой. Только трансфузионная терапия позволяет быстро и эффективно корригировать ОЦК при гипо- и гиперволемии.

Под показаниями к трансфузионной терапии следует понимать те конкретные патофизиологические сдвиги (изменения показателей гомеостаза и функций организма), которые можно устранить или уменьшить направленным изменением свойств, состава или объема циркулирующей крови.

Под показаниями к трансфузионной терапии следует понимать те конкретные патофизиологические сдвиги (изменения показателей гомеостаза и функций организма), которые можно устранить или уменьшить направленным изменением свойств, состава или объема циркулирующей крови.

v v v Гиповолемия (при кровопотере, плазмопотере, дегидратации); Гиперволемия (полицитемическая - с преимущественным увеличением глобулярной массы; олигоцитемическая, гидремическая - с преимущественным увеличением объема плазмы при гиперпротеинемии или гипергидратации); Дефицит форменных элементов крови (анемия, тромбоцитопении, лейкопении); Нарушения гемостаза (дефицит тромбоцитов, плазменных прокоагулянтов, первичных физиологических антикоагулянтов, появление ингибиторов прокоагулянтов); Нарушения иммунитета (недостаточность гуморального иммунитета, аутоиммунные, иммунокомплексные, аллергические заболевания); Нарушения обменных процессов (водного, белкового, электролитного, липидного, углеводного обменов); Нарушения КОС (компенсированные и декомпенсированные ацидоз или алкалоз); Недостаточность или невозможность энтерального питания; Нарушения реологических свойств крови и микроциркуляции; Эндо- и экзотоксикозы; Нарушения регенерации и трофики тканей, обусловленные анемией, гипопротеинемией; Обеспечение искусственного кровообращения (общей или региональной перфузии).

v v v Гиповолемия (при кровопотере, плазмопотере, дегидратации); Гиперволемия (полицитемическая - с преимущественным увеличением глобулярной массы; олигоцитемическая, гидремическая - с преимущественным увеличением объема плазмы при гиперпротеинемии или гипергидратации); Дефицит форменных элементов крови (анемия, тромбоцитопении, лейкопении); Нарушения гемостаза (дефицит тромбоцитов, плазменных прокоагулянтов, первичных физиологических антикоагулянтов, появление ингибиторов прокоагулянтов); Нарушения иммунитета (недостаточность гуморального иммунитета, аутоиммунные, иммунокомплексные, аллергические заболевания); Нарушения обменных процессов (водного, белкового, электролитного, липидного, углеводного обменов); Нарушения КОС (компенсированные и декомпенсированные ацидоз или алкалоз); Недостаточность или невозможность энтерального питания; Нарушения реологических свойств крови и микроциркуляции; Эндо- и экзотоксикозы; Нарушения регенерации и трофики тканей, обусловленные анемией, гипопротеинемией; Обеспечение искусственного кровообращения (общей или региональной перфузии).

Компоненты и препараты донорской крови показаны только для заместительной терапии при дефиците форменных элементов крови и плазменных белков, в том числе прокоагулянтов, первичных физиологических антикоагулянтов и иммуноглобулинов. Переливание донорской крови оправдано лишь при массивной кровопотере (в объеме более 30 -40% ОЦК).

Компоненты и препараты донорской крови показаны только для заместительной терапии при дефиците форменных элементов крови и плазменных белков, в том числе прокоагулянтов, первичных физиологических антикоагулянтов и иммуноглобулинов. Переливание донорской крови оправдано лишь при массивной кровопотере (в объеме более 30 -40% ОЦК).

Основные функции Компоненты и препараты Газотранспортная Эритроциты (масса, взвесь) - с удаленным лейкотромбослоем (ЛТС) - обедненные лейкоцитами Отмытые эритроциты Замороженные эритроциты Коррекция нарушений гемостаза Свежезамороженная плазма Криопреципитат Криосупернатантная плазма Тромбоциты Аферезные тромбоциты Замороженные тромбоциты Иммунокоррекция Плазма, содержащая антимикробные антитела в лечебных титрах Иммуноглобулины Концентрат гранулоцитов Поддержание онкотического давления, транспорт фармакологически активных веществ Альбумин (5, 10, 20%) Протеин Плазма

Основные функции Компоненты и препараты Газотранспортная Эритроциты (масса, взвесь) - с удаленным лейкотромбослоем (ЛТС) - обедненные лейкоцитами Отмытые эритроциты Замороженные эритроциты Коррекция нарушений гемостаза Свежезамороженная плазма Криопреципитат Криосупернатантная плазма Тромбоциты Аферезные тромбоциты Замороженные тромбоциты Иммунокоррекция Плазма, содержащая антимикробные антитела в лечебных титрах Иммуноглобулины Концентрат гранулоцитов Поддержание онкотического давления, транспорт фармакологически активных веществ Альбумин (5, 10, 20%) Протеин Плазма

В группе эритроцитсодержащих компонентов средством выбора является эритроцитная взвесь - компонент донорской крови, из которого удалена плазма, а эритроциты содержатся в специальном питательном растворе, например, SAGM (содержит хлорид натрия, аденин, глюкозу и маннитол, растворенные в воде). Ø Гематокрит эритроцитной взвеси не превышает 0, 70, что обеспечивает сохранность эритроцитов и хорошие реологические свойства компонента. Ø Эритроцитную взвесь переливают без предварительного разведения физиологическим раствором. Весь гемоглобин донорской крови полностью содержится в эритроцитной взвеси. Уникальный биохимический состав взвешивающего раствора обеспечивает сохранность функциональных свойств эритроцитов. Срок хранения эритроцитной взвеси - 42 суток. Ø Дополнительные преимущества имеет эритроцитная взвесь с удаленным лейкотромбослоем и обедненная лейкоцитами методом фильтрации.

В группе эритроцитсодержащих компонентов средством выбора является эритроцитная взвесь - компонент донорской крови, из которого удалена плазма, а эритроциты содержатся в специальном питательном растворе, например, SAGM (содержит хлорид натрия, аденин, глюкозу и маннитол, растворенные в воде). Ø Гематокрит эритроцитной взвеси не превышает 0, 70, что обеспечивает сохранность эритроцитов и хорошие реологические свойства компонента. Ø Эритроцитную взвесь переливают без предварительного разведения физиологическим раствором. Весь гемоглобин донорской крови полностью содержится в эритроцитной взвеси. Уникальный биохимический состав взвешивающего раствора обеспечивает сохранность функциональных свойств эритроцитов. Срок хранения эритроцитной взвеси - 42 суток. Ø Дополнительные преимущества имеет эритроцитная взвесь с удаленным лейкотромбослоем и обедненная лейкоцитами методом фильтрации.

Свежезамороженная плазма v Плазма является жидким компонентом крови и представляет собой сложный по составу раствор электролитов и белков. v. Под плазмой свежезамороженной понимается плазма в течение 6 часов после эксфузии крови отделенная от эритроцитов методами центрифугирования или афереза (разделения) и помещенная в систему, которая позволяет осуществить полное замораживание до температуры ниже -30° С в течение 1 часа. Такой режим заготовки плазмы обеспечивает ее длительное (до двух лет) хранение. v. В плазме свежезамороженной в оптимальном соотношении сохраняются лабильные (V, VIII) и стабильные (I, II, VII, IX) факторы свертывания v. Среди основных неорганических электролитов плазмы (неорганические ионы, такие как натрий, калий, хлор и бикарбонат) ионы натрия и хлора значительно преобладают и, таким образом, в первую очередь обеспечивают нормальную осмолярность плазмы, составляющую около 300 мосм/л.

Свежезамороженная плазма v Плазма является жидким компонентом крови и представляет собой сложный по составу раствор электролитов и белков. v. Под плазмой свежезамороженной понимается плазма в течение 6 часов после эксфузии крови отделенная от эритроцитов методами центрифугирования или афереза (разделения) и помещенная в систему, которая позволяет осуществить полное замораживание до температуры ниже -30° С в течение 1 часа. Такой режим заготовки плазмы обеспечивает ее длительное (до двух лет) хранение. v. В плазме свежезамороженной в оптимальном соотношении сохраняются лабильные (V, VIII) и стабильные (I, II, VII, IX) факторы свертывания v. Среди основных неорганических электролитов плазмы (неорганические ионы, такие как натрий, калий, хлор и бикарбонат) ионы натрия и хлора значительно преобладают и, таким образом, в первую очередь обеспечивают нормальную осмолярность плазмы, составляющую около 300 мосм/л.

Белки плазы В настоящее время идентифицировано более 100 различных белков плазмы, каждый из которых выполняет преимущественно свою специфическую функцию. ü Значительное количество плазменных белков участвует в процессе свертывания крови или в иммунных (защитных) реакциях организма. üМногие другие белки выполняют важные транспортные функции по отношению к разнообразным веществам, таким как жирные кислоты, железо, медь, витамин D и определенные гормоны. üБелки плазмы играют важную осмотическую роль при транскапиллярном обмене жидкости и, таким образом, в распределении внеклеточной жидкости между кровью и интерстициальным пространством. üПлазма выполняет также транспортную роль при переносе питательных веществ и продуктов обмена, подлежащих экскреции.

Белки плазы В настоящее время идентифицировано более 100 различных белков плазмы, каждый из которых выполняет преимущественно свою специфическую функцию. ü Значительное количество плазменных белков участвует в процессе свертывания крови или в иммунных (защитных) реакциях организма. üМногие другие белки выполняют важные транспортные функции по отношению к разнообразным веществам, таким как жирные кислоты, железо, медь, витамин D и определенные гормоны. üБелки плазмы играют важную осмотическую роль при транскапиллярном обмене жидкости и, таким образом, в распределении внеклеточной жидкости между кровью и интерстициальным пространством. üПлазма выполняет также транспортную роль при переносе питательных веществ и продуктов обмена, подлежащих экскреции.

Свежезамороженная плазма (СЗП) - характеризуется нормальным содержанием стабильных факторов свертывания и иммуноглобулинов. Оптимальная температура для хранения плазмы крови минус 30°С и ниже.

Свежезамороженная плазма (СЗП) - характеризуется нормальным содержанием стабильных факторов свертывания и иммуноглобулинов. Оптимальная температура для хранения плазмы крови минус 30°С и ниже.

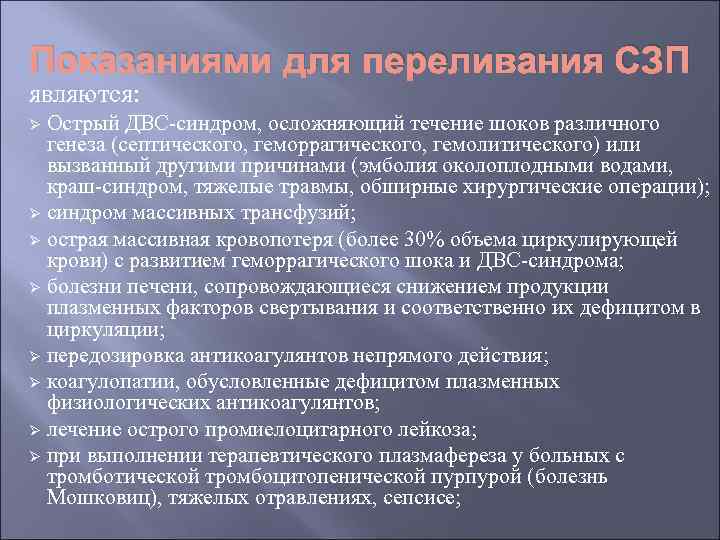

Показаниями для переливания СЗП являются: Острый ДВС-синдром, осложняющий течение шоков различного генеза (септического, геморрагического, гемолитического) или вызванный другими причинами (эмболия околоплодными водами, краш-синдром, тяжелые травмы, обширные хирургические операции); Ø синдром массивных трансфузий; Ø острая массивная кровопотеря (более 30% объема циркулирующей крови) с развитием геморрагического шока и ДВС-синдрома; Ø болезни печени, сопровождающиеся снижением продукции плазменных факторов свертывания и соответственно их дефицитом в циркуляции; Ø передозировка антикоагулянтов непрямого действия; Ø коагулопатии, обусловленные дефицитом плазменных физиологических антикоагулянтов; Ø лечение острого промиелоцитарного лейкоза; Ø при выполнении терапевтического плазмафереза у больных с тромботической тромбоцитопенической пурпурой (болезнь Мошковиц), тяжелых отравлениях, сепсисе; Ø

Показаниями для переливания СЗП являются: Острый ДВС-синдром, осложняющий течение шоков различного генеза (септического, геморрагического, гемолитического) или вызванный другими причинами (эмболия околоплодными водами, краш-синдром, тяжелые травмы, обширные хирургические операции); Ø синдром массивных трансфузий; Ø острая массивная кровопотеря (более 30% объема циркулирующей крови) с развитием геморрагического шока и ДВС-синдрома; Ø болезни печени, сопровождающиеся снижением продукции плазменных факторов свертывания и соответственно их дефицитом в циркуляции; Ø передозировка антикоагулянтов непрямого действия; Ø коагулопатии, обусловленные дефицитом плазменных физиологических антикоагулянтов; Ø лечение острого промиелоцитарного лейкоза; Ø при выполнении терапевтического плазмафереза у больных с тромботической тромбоцитопенической пурпурой (болезнь Мошковиц), тяжелых отравлениях, сепсисе; Ø

Подготовка свежезамороженной плазмы к трансфузии v v Согласно Инструкции по применению компонентов крови (от 25 ноября 2002 г.), СЗП размораживают методом теплообмена (на водяной бане) при температуре +37°С. Переливание СЗП осуществляется через стандартную систему для переливания крови с фильтром, в зависимости от показаний - струйно или капельно. В размороженной плазме возможно появление хлопьев фибрина, что не препятствует ее использованию с помощью стандартных устройств для внутривенного переливания с фильтром. Если в размороженной плазме обнаруживают значительную мутность, массивные сгустки, что свидетельствует о ее некачественности, то такую плазму переливать запрещено. Оттаявшая плазма может сохраняться до переливания не более 1 часа.

Подготовка свежезамороженной плазмы к трансфузии v v Согласно Инструкции по применению компонентов крови (от 25 ноября 2002 г.), СЗП размораживают методом теплообмена (на водяной бане) при температуре +37°С. Переливание СЗП осуществляется через стандартную систему для переливания крови с фильтром, в зависимости от показаний - струйно или капельно. В размороженной плазме возможно появление хлопьев фибрина, что не препятствует ее использованию с помощью стандартных устройств для внутривенного переливания с фильтром. Если в размороженной плазме обнаруживают значительную мутность, массивные сгустки, что свидетельствует о ее некачественности, то такую плазму переливать запрещено. Оттаявшая плазма может сохраняться до переливания не более 1 часа.

ЦЕЛЬНАЯ КРОВЬ Цельную кровь берут в специальный пакет, где она и будет храниться. Стандартная “единица” крови содержит 450 мл цельной крови, в которую добавлено от 50 до 60 мл жидкости, предотвращающей свёртывание. Основные добавки: натрия гидроцитрат (связывает ионы кальция), глюкоза (источник энергии для эритроцитов) и фосфат (для поддержания р. Н близко к нормальному значению, что замедляет распад 2, 3 -дифосфоглицерата в эритроцитах). Цельную кровь хранят при температуре от 1 до 6 °С. Особенности: 1. Срок хранения цельной крови составляет 21 сут, но тромбоциты теряют жизнеспособность уже через 24 -48 ч. 2. При хранении калий постепенно выходит из эритроцитов, поэтому в конце срока хранения (т. е. через 21 сут) его концентрация в крови может быть крайне высока. Показания: o Сильное кровотечение с падением цифр гемоглобина ниже 60 -80 г. л. Длительное хранение цельной крови приводит к снижению активности ряда факторов свёртывания, тромбоцитов и гранулоцитов (жизнеспособность 24 -48 ч). Таким образом, переливание консервированной крови длительных сроков хранения вполне способно спровоцировать коагулопатию.

ЦЕЛЬНАЯ КРОВЬ Цельную кровь берут в специальный пакет, где она и будет храниться. Стандартная “единица” крови содержит 450 мл цельной крови, в которую добавлено от 50 до 60 мл жидкости, предотвращающей свёртывание. Основные добавки: натрия гидроцитрат (связывает ионы кальция), глюкоза (источник энергии для эритроцитов) и фосфат (для поддержания р. Н близко к нормальному значению, что замедляет распад 2, 3 -дифосфоглицерата в эритроцитах). Цельную кровь хранят при температуре от 1 до 6 °С. Особенности: 1. Срок хранения цельной крови составляет 21 сут, но тромбоциты теряют жизнеспособность уже через 24 -48 ч. 2. При хранении калий постепенно выходит из эритроцитов, поэтому в конце срока хранения (т. е. через 21 сут) его концентрация в крови может быть крайне высока. Показания: o Сильное кровотечение с падением цифр гемоглобина ниже 60 -80 г. л. Длительное хранение цельной крови приводит к снижению активности ряда факторов свёртывания, тромбоцитов и гранулоцитов (жизнеспособность 24 -48 ч). Таким образом, переливание консервированной крови длительных сроков хранения вполне способно спровоцировать коагулопатию.

Криопреципитат это концентрированная смесь факторов свёртывания крови, полученная из СЗП методом криопреципитации, которую хранят в аналогичных условиях (-18 °С). Криопреципитат насыщен фибриногеном и фактором VIII. Готовят в жидком и сухом виде (во флаконах); на каждое переливание требуется от 6 до 10 ед. криопреципитата. Его наиболее часто применяют при гемофилии. В неотложных ситуациях используют редко вследствие высокого риска заражения вирусом гепатита и достаточно высокой стоимости препарата. Содержит следующие компонеты: Фибриноген (250 мг в 1 флаконе). Фактор VIII (фактор Виллебранда). Фибронектин. Антитромбин III. Показания: Необходимость введения факторов свёртывания крови больным с восстановленным ОЦК. Упорное кровотечение при уремии или при экстракорпоральном кровообращении.

Криопреципитат это концентрированная смесь факторов свёртывания крови, полученная из СЗП методом криопреципитации, которую хранят в аналогичных условиях (-18 °С). Криопреципитат насыщен фибриногеном и фактором VIII. Готовят в жидком и сухом виде (во флаконах); на каждое переливание требуется от 6 до 10 ед. криопреципитата. Его наиболее часто применяют при гемофилии. В неотложных ситуациях используют редко вследствие высокого риска заражения вирусом гепатита и достаточно высокой стоимости препарата. Содержит следующие компонеты: Фибриноген (250 мг в 1 флаконе). Фактор VIII (фактор Виллебранда). Фибронектин. Антитромбин III. Показания: Необходимость введения факторов свёртывания крови больным с восстановленным ОЦК. Упорное кровотечение при уремии или при экстракорпоральном кровообращении.

Инфузионные среды: v Объемозамещающие растворы (плазмозаменители и кровь). Основная цель их применения - быстрое восстановление плазматического и глобулярного объемов. v Базисные инфузионные растворы глюкозы и Базисные инфузионные электролитов. Применяют их для поддержания водноэлектролитного равновесия в течение необходимого времени. v Корригирующие инфузионные растворы, в том числе Корригирующие инфузионные молярные растворы электролитов и гидрокарбоната натрия. Они предназначены для коррекции нарушений гидроионного и ЩКБ. v Растворы диуретиков. Основная цель их применения - Растворы диуретиков восстановление диуреза и предупреждение почечной недостаточности.

Инфузионные среды: v Объемозамещающие растворы (плазмозаменители и кровь). Основная цель их применения - быстрое восстановление плазматического и глобулярного объемов. v Базисные инфузионные растворы глюкозы и Базисные инфузионные электролитов. Применяют их для поддержания водноэлектролитного равновесия в течение необходимого времени. v Корригирующие инфузионные растворы, в том числе Корригирующие инфузионные молярные растворы электролитов и гидрокарбоната натрия. Они предназначены для коррекции нарушений гидроионного и ЩКБ. v Растворы диуретиков. Основная цель их применения - Растворы диуретиков восстановление диуреза и предупреждение почечной недостаточности.

Объемозамещающие растворы ü ü К этим растворам относятся искусственные плазмозамещающие растворы декстрана, желатина, крахмала. Они превосходят по гемодинамической эффективности цельную кровь. Они быстрее и надежнее восстанавливают объем циркулирующей крови, оказывают положительное влияние на ее реологические свойства, микроциркуляцию и гемодинамику в целом. Восполнение объема крови означает коррекцию основной причины гиповолемии и, связанной с ней, сердечно-сосудистой недостаточности. При восстановлении нормального венозного возврата увеличивается кровенаполнение сердечных полостей и сердечный выброс. Одновременно с АД увеличивается тканевая перфузия, улучшаются метаболические процессы в тканях.

Объемозамещающие растворы ü ü К этим растворам относятся искусственные плазмозамещающие растворы декстрана, желатина, крахмала. Они превосходят по гемодинамической эффективности цельную кровь. Они быстрее и надежнее восстанавливают объем циркулирующей крови, оказывают положительное влияние на ее реологические свойства, микроциркуляцию и гемодинамику в целом. Восполнение объема крови означает коррекцию основной причины гиповолемии и, связанной с ней, сердечно-сосудистой недостаточности. При восстановлении нормального венозного возврата увеличивается кровенаполнение сердечных полостей и сердечный выброс. Одновременно с АД увеличивается тканевая перфузия, улучшаются метаболические процессы в тканях.

Коллоидные объемо- и плазмозамещающие среды к ним относят: v растворы декстрана, v желатина, v крахмала. Биологическое свойство этих растворов заключается в том, что они в сосудистом русле хорошо связывают воду и увеличивают длительность пребывания коллоидных частиц. Чем выше молекулярная масса раствора, тем дольше его пребывание в крови.

Коллоидные объемо- и плазмозамещающие среды к ним относят: v растворы декстрана, v желатина, v крахмала. Биологическое свойство этих растворов заключается в том, что они в сосудистом русле хорошо связывают воду и увеличивают длительность пребывания коллоидных частиц. Чем выше молекулярная масса раствора, тем дольше его пребывание в крови.

Декстраны это полисахариды, состоящие из отдельных молекул глюкозы. Основу их составляют 0, 9% Nа. С 1 и 5% глюкоза. Декстраны обладают свойствами дезагрегации тромбоцитов и эритроцитов, что препятствует агглютинации и образованию сладжей. Выводятся через почки. Декстраны совместимы со всеми растворами электролитов и большинством лекарств. -

Декстраны это полисахариды, состоящие из отдельных молекул глюкозы. Основу их составляют 0, 9% Nа. С 1 и 5% глюкоза. Декстраны обладают свойствами дезагрегации тромбоцитов и эритроцитов, что препятствует агглютинации и образованию сладжей. Выводятся через почки. Декстраны совместимы со всеми растворами электролитов и большинством лекарств. -

Коллоиды - достаточно крупные молекулы, которые не могут проникать через капиллярную мембрану. Выделяют на два типа: v коллоиды естественного (природного) происхождения v синтетические коллоиды. Наиболее важным коллоидом естественного происхождения является сывороточный альбумин. Моллекулярная масса альбумина составляет 69 000 Дальтон. üПреимущество коллоидных растворов в сравнении с солевыми заключается в том, что крупные молекулы коллоидов не могут проникнуть через стенки капилляров в тканевую жидкость и, соответственно, способны удерживать воду в сосудистом русле в течение длительного времени. Поэтому вызванное введением коллоидов увеличение объема циркулирующей крови более стабильно и долговременно, чем вызванное введением солевых растворов.

Коллоиды - достаточно крупные молекулы, которые не могут проникать через капиллярную мембрану. Выделяют на два типа: v коллоиды естественного (природного) происхождения v синтетические коллоиды. Наиболее важным коллоидом естественного происхождения является сывороточный альбумин. Моллекулярная масса альбумина составляет 69 000 Дальтон. üПреимущество коллоидных растворов в сравнении с солевыми заключается в том, что крупные молекулы коллоидов не могут проникнуть через стенки капилляров в тканевую жидкость и, соответственно, способны удерживать воду в сосудистом русле в течение длительного времени. Поэтому вызванное введением коллоидов увеличение объема циркулирующей крови более стабильно и долговременно, чем вызванное введением солевых растворов.

Полиглюкин - 6% коллоидный раствор декстрана. Максимум действия 5 -7 ч. В клетках РЭС расщепление до глюкозы, однако препарат не является источником углеводного питания. Основа 0. 9%Na. Cl Показания: Профилактика и лечение гиповолемии. Шок: кровопотеря, плазмопотеря, дегидратация, несоответствие ОЦК сосудистой емкости – травма, ожоги, хирургическое вмешательство, сепсис, сосудистая гипотония, циркуляторная недостаточность. Противопоказания: Осторожность при работе с больными Противопоказания ССС (сердечная слабость), инфаркт миокарда, гипертония. В каждом случае дозировка индивидуальна. При шоке – струйное введение, после стабилизации АД капельное введение. Контроль ЦВД.

Полиглюкин - 6% коллоидный раствор декстрана. Максимум действия 5 -7 ч. В клетках РЭС расщепление до глюкозы, однако препарат не является источником углеводного питания. Основа 0. 9%Na. Cl Показания: Профилактика и лечение гиповолемии. Шок: кровопотеря, плазмопотеря, дегидратация, несоответствие ОЦК сосудистой емкости – травма, ожоги, хирургическое вмешательство, сепсис, сосудистая гипотония, циркуляторная недостаточность. Противопоказания: Осторожность при работе с больными Противопоказания ССС (сердечная слабость), инфаркт миокарда, гипертония. В каждом случае дозировка индивидуальна. При шоке – струйное введение, после стабилизации АД капельное введение. Контроль ЦВД.

Реополиглюкин - 10% р-р декстрана на 0. 9%Na. Cl или 5% глюкозе. Гиперосмотичный 10% коллоидный р-р вызывает перемещение интерстециальной жидкости в сосудистое русло. Выраженные реологические свойства, восстанавливает кровоток в сосудистом русле. Показания. Патологические состояния сопровождающиеся Показания гиповолемией и микроциркуляторными нарушениями: различные виды шока, тромбоэмболия, шоковое легкое, перитонит, панкреатит и др. Противопоказия: геморрагические диатезы, тромбопения, Противопоказия тяжелые заболевания печени с удлинением времени свертывания, заболевания почек (анурия), сердечная недостаточность когда нельзя вводить много жидкости. При передозировании декстранов возможность развития кровотечений.

Реополиглюкин - 10% р-р декстрана на 0. 9%Na. Cl или 5% глюкозе. Гиперосмотичный 10% коллоидный р-р вызывает перемещение интерстециальной жидкости в сосудистое русло. Выраженные реологические свойства, восстанавливает кровоток в сосудистом русле. Показания. Патологические состояния сопровождающиеся Показания гиповолемией и микроциркуляторными нарушениями: различные виды шока, тромбоэмболия, шоковое легкое, перитонит, панкреатит и др. Противопоказия: геморрагические диатезы, тромбопения, Противопоказия тяжелые заболевания печени с удлинением времени свертывания, заболевания почек (анурия), сердечная недостаточность когда нельзя вводить много жидкости. При передозировании декстранов возможность развития кровотечений.

Рефортан гидроксиэтилкрахмал с массой 200 тыс. Da Коллоидный плазмозамещающий раствор на основе гидроксиэтилированного крахмала - высокомолекулярного соединения, состоящего из полимеризованных остатков декстрозы. Показания. Профилактика и лечение гиповолемии (шок Показания вследствие острой кровопотери, в т. ч. интраоперационной, травмы, ожогов, сепсиса). Профилактика артериальной гипотензии при введении в общую анестезию, при проведении спинальной и эпидуральной анестезии. Нарушение микроциркуляции и терапевтическая гемодилюция, в т. ч. изоволемическая. Противопоказания: олиго-, анурия, гиперчувствительность, : выраженные нарушения свертывающей системы крови. Вводят капельно или струйно смотря по показаниям.

Рефортан гидроксиэтилкрахмал с массой 200 тыс. Da Коллоидный плазмозамещающий раствор на основе гидроксиэтилированного крахмала - высокомолекулярного соединения, состоящего из полимеризованных остатков декстрозы. Показания. Профилактика и лечение гиповолемии (шок Показания вследствие острой кровопотери, в т. ч. интраоперационной, травмы, ожогов, сепсиса). Профилактика артериальной гипотензии при введении в общую анестезию, при проведении спинальной и эпидуральной анестезии. Нарушение микроциркуляции и терапевтическая гемодилюция, в т. ч. изоволемическая. Противопоказания: олиго-, анурия, гиперчувствительность, : выраженные нарушения свертывающей системы крови. Вводят капельно или струйно смотря по показаниям.

Стабизол -гидроксиэтилкрахмал. Коллоидный плазмозамещающий раствор на основе гидроксиэтилированного крахмала - высокомолекулярного соединения, состоящего из полимеризованных остатков декстрозы. Показания: Профилактика и лечение гиповолемии (шок Показания вследствие острой кровопотери, в т. ч. интраоперационной, травмы, ожогов, сепсиса). Профилактика артериальной гипотензии при введении в общую анестезию, при проведении спинальной и эпидуральной анестезии. Нарушение микроциркуляции и терапевтическая гемодилюция, в т. ч. изоволемическая. Противопоказания: олиго-, анурия, гиперчувствительность, : выраженные нарушения свертывающей системы крови. Вводят капельно или струйно смотря по показаниям.

Стабизол -гидроксиэтилкрахмал. Коллоидный плазмозамещающий раствор на основе гидроксиэтилированного крахмала - высокомолекулярного соединения, состоящего из полимеризованных остатков декстрозы. Показания: Профилактика и лечение гиповолемии (шок Показания вследствие острой кровопотери, в т. ч. интраоперационной, травмы, ожогов, сепсиса). Профилактика артериальной гипотензии при введении в общую анестезию, при проведении спинальной и эпидуральной анестезии. Нарушение микроциркуляции и терапевтическая гемодилюция, в т. ч. изоволемическая. Противопоказания: олиго-, анурия, гиперчувствительность, : выраженные нарушения свертывающей системы крови. Вводят капельно или струйно смотря по показаниям.

Базисные растворы ü Для обеспечения дневной потребности в воде и поддержания электролитного баланса следует использовать электролитные инфузионные растворы, содержащие меньше по сравнению с плазмой количество натрия и хлора или добавлять растворы с глюкозой. ü Надо помнить, что изотонические растворы сахаров являются главным источником свободной воды (безэлектролитной) при проведении инфузионной терапии! Растворы сахаров применяют как при проведении поддерживающей гидратационной терапии, так и для коррекции возникающих нарушений водного баланса. При избыточном введении растворов сахаров существует опасность развития гипергидратации. Преимущественное использование растворов сахаров при сниженной концентрации натрия в плазме может привести к гипоосмолярному синдрому.

Базисные растворы ü Для обеспечения дневной потребности в воде и поддержания электролитного баланса следует использовать электролитные инфузионные растворы, содержащие меньше по сравнению с плазмой количество натрия и хлора или добавлять растворы с глюкозой. ü Надо помнить, что изотонические растворы сахаров являются главным источником свободной воды (безэлектролитной) при проведении инфузионной терапии! Растворы сахаров применяют как при проведении поддерживающей гидратационной терапии, так и для коррекции возникающих нарушений водного баланса. При избыточном введении растворов сахаров существует опасность развития гипергидратации. Преимущественное использование растворов сахаров при сниженной концентрации натрия в плазме может привести к гипоосмолярному синдрому.

Раствор Рингера -Изотонический электролитный раствор содержит избыток ионов хлора, кислой реакции. Мало калия и воды. Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид+ Кальция хлорид+ Натрия хлорид] Показания. Изотоническая и гипотоническая Показания дегидратация, дефицит натрия и хлора, гипохлоремический алкалоз. Противопоказания: Гиперхлоремия, гипернатриемия, Противопоказания изотоническая и гипертоническая гипергидратация, метаболический ацидоз. Вводят по показаниям. Скорость введения 4 -8 мл/кг×ч

Раствор Рингера -Изотонический электролитный раствор содержит избыток ионов хлора, кислой реакции. Мало калия и воды. Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид+ Кальция хлорид+ Натрия хлорид] Показания. Изотоническая и гипотоническая Показания дегидратация, дефицит натрия и хлора, гипохлоремический алкалоз. Противопоказания: Гиперхлоремия, гипернатриемия, Противопоказания изотоническая и гипертоническая гипергидратация, метаболический ацидоз. Вводят по показаниям. Скорость введения 4 -8 мл/кг×ч

Раствор Рингера-Локка Изотонический электролитный раствор содержит избыток ионов хлора. Мало калия и воды. Содержит глюкозу, натрия хлорида 9 г, натрия гидрокарбоната, кальция хлорида и калия хлорида по 0, 2 г. Показания: Дегидратация с дефицитом натрия и хлора, Показания гипохлоремия в сочетании с алкалозом. Противопоказания: Гипертоническая и Противопоказания изотоническая гипергидратация, гиперхлоремия, метаболитический ацидоз. Нельзя применять как универсальный раствор. Скорость введения 4 -8 мл/кг×ч

Раствор Рингера-Локка Изотонический электролитный раствор содержит избыток ионов хлора. Мало калия и воды. Содержит глюкозу, натрия хлорида 9 г, натрия гидрокарбоната, кальция хлорида и калия хлорида по 0, 2 г. Показания: Дегидратация с дефицитом натрия и хлора, Показания гипохлоремия в сочетании с алкалозом. Противопоказания: Гипертоническая и Противопоказания изотоническая гипергидратация, гиперхлоремия, метаболитический ацидоз. Нельзя применять как универсальный раствор. Скорость введения 4 -8 мл/кг×ч

Раствор Хартмана Натрия лактата- раствор сложный [Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия лактат] Показания: Гиповолемия, изотоническая дегидратация, Показания метаболический ацидоз. Противопоказания: Гиперчувствительность, Противопоказания гиперволемия, гипертоническая дегидратация, гиперкалиемия, гипернатриемия, артериальная гипертензия, сердечная и/или почечная недостаточность, гиперхлоремия, алкалоз, печеночная недостаточность (снижение образования гидрокарбоната из лактата), гиперлактацидемия. C осторожностью при дыхательной недостаточности, острой дегидратации. Скорость введения 4 -8 мл/кг×ч

Раствор Хартмана Натрия лактата- раствор сложный [Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия лактат] Показания: Гиповолемия, изотоническая дегидратация, Показания метаболический ацидоз. Противопоказания: Гиперчувствительность, Противопоказания гиперволемия, гипертоническая дегидратация, гиперкалиемия, гипернатриемия, артериальная гипертензия, сердечная и/или почечная недостаточность, гиперхлоремия, алкалоз, печеночная недостаточность (снижение образования гидрокарбоната из лактата), гиперлактацидемия. C осторожностью при дыхательной недостаточности, острой дегидратации. Скорость введения 4 -8 мл/кг×ч

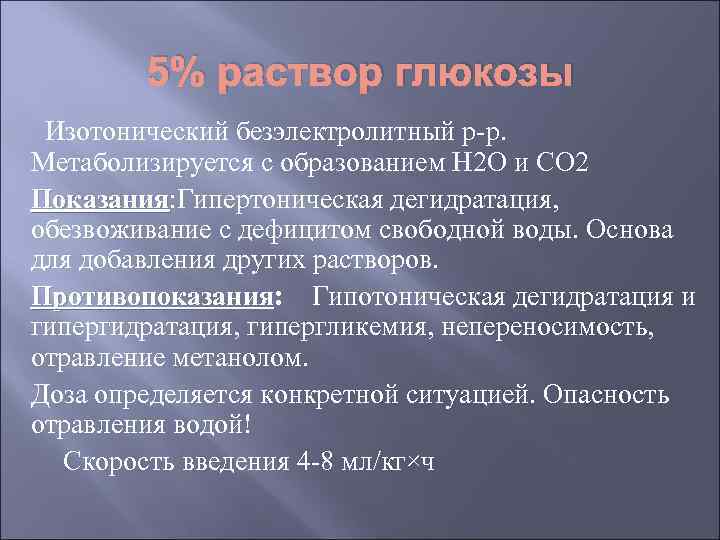

5% раствор глюкозы Изотонический безэлектролитный р-р. Метаболизируется с образованием H 2 O и CO 2 Показания: Гипертоническая дегидратация, Показания обезвоживание с дефицитом свободной воды. Основа для добавления других растворов. Противопоказания: Гипотоническая дегидратация и Противопоказания гипергидратация, гипергликемия, непереносимость, отравление метанолом. Доза определяется конкретной ситуацией. Опасность отравления водой! Скорость введения 4 -8 мл/кг×ч

5% раствор глюкозы Изотонический безэлектролитный р-р. Метаболизируется с образованием H 2 O и CO 2 Показания: Гипертоническая дегидратация, Показания обезвоживание с дефицитом свободной воды. Основа для добавления других растворов. Противопоказания: Гипотоническая дегидратация и Противопоказания гипергидратация, гипергликемия, непереносимость, отравление метанолом. Доза определяется конкретной ситуацией. Опасность отравления водой! Скорость введения 4 -8 мл/кг×ч

10% растворр глюкозы Гипертонический безэлектролитный р-р с большим количеством свободной воды. Показания: Гипертоническая дегидратация, Показания дефицит свободной воды. Основа для добавления других растворов. Противопоказания: Гипотоническая дегидратация и Противопоказания гипергидратация, гипергликемия, непереносимость, отравление метанолом. Скорость введения 2, 5 мл/кг МТ в зависимости от показаний. Опасность отравления водой!

10% растворр глюкозы Гипертонический безэлектролитный р-р с большим количеством свободной воды. Показания: Гипертоническая дегидратация, Показания дефицит свободной воды. Основа для добавления других растворов. Противопоказания: Гипотоническая дегидратация и Противопоказания гипергидратация, гипергликемия, непереносимость, отравление метанолом. Скорость введения 2, 5 мл/кг МТ в зависимости от показаний. Опасность отравления водой!

0, 9% хлорида натрия Р-р изотоничен плазме, содержит мало воды и много ионов хлора. Нельзя использовать как раствор для обеспечения организма водой. Назначать нужно с учетом баланса электролитов чтобы не привести к гиперхлоремии и метаболическому ацидозу. Показания: Гипохлоремия, особенно в сочетании с Показания метаболическим алкалозом, гипонатриемия. Олигоурия в связи с дегидратацией и гипонатриемией. Противопоказания: Метаболический ацидоз, Противопоказания гиперхлоремия, гипонатриемия. Введение 0, 9% р-р Na. Cl усиливает гипокалиемию. Доза определяется конкретной клинической ситуацией. Скорость введения 4 -8 мл/кг×ч

0, 9% хлорида натрия Р-р изотоничен плазме, содержит мало воды и много ионов хлора. Нельзя использовать как раствор для обеспечения организма водой. Назначать нужно с учетом баланса электролитов чтобы не привести к гиперхлоремии и метаболическому ацидозу. Показания: Гипохлоремия, особенно в сочетании с Показания метаболическим алкалозом, гипонатриемия. Олигоурия в связи с дегидратацией и гипонатриемией. Противопоказания: Метаболический ацидоз, Противопоказания гиперхлоремия, гипонатриемия. Введение 0, 9% р-р Na. Cl усиливает гипокалиемию. Доза определяется конкретной клинической ситуацией. Скорость введения 4 -8 мл/кг×ч

Дисоль -натрия хлорида 6 г, натрия ацетата 2 г. Солевой раствор. Оказывает гемодинамическое действие, уменьшая гиповолемию, препятствует сгущению крови и развитию метаболического ацидоза, улучшает капиллярное кровообращение, усиливает диурез, оказывает дезинтоксикационное действие. Противопоказания: гирернатриемия. Противопоказания Доза определяется конкретной клинической ситуацией. Скорость введения 4 -8 мл/кг×ч

Дисоль -натрия хлорида 6 г, натрия ацетата 2 г. Солевой раствор. Оказывает гемодинамическое действие, уменьшая гиповолемию, препятствует сгущению крови и развитию метаболического ацидоза, улучшает капиллярное кровообращение, усиливает диурез, оказывает дезинтоксикационное действие. Противопоказания: гирернатриемия. Противопоказания Доза определяется конкретной клинической ситуацией. Скорость введения 4 -8 мл/кг×ч

Трисоль натрия хлорида 5 г, калия хлорида 1 г и натрия гидрокарбоната 4 г. Солевой раствор. Оказывает гемодинамическое действие, уменьшая гиповолемию, препятствует сгущению крови и развитию метаболического ацидоза, улучшает капиллярное кровообращение, усиливает диурез, оказывает дезинтоксикационное действие. Противопоказания: Гиперчувствительность, Противопоказания гиперкалиемия. Доза определяется конкретной клинической ситуацией. Скорость введения 4 -8 мл/кг×ч

Трисоль натрия хлорида 5 г, калия хлорида 1 г и натрия гидрокарбоната 4 г. Солевой раствор. Оказывает гемодинамическое действие, уменьшая гиповолемию, препятствует сгущению крови и развитию метаболического ацидоза, улучшает капиллярное кровообращение, усиливает диурез, оказывает дезинтоксикационное действие. Противопоказания: Гиперчувствительность, Противопоказания гиперкалиемия. Доза определяется конкретной клинической ситуацией. Скорость введения 4 -8 мл/кг×ч

Ацесоль натрия хлорида 5 г, калия хлорида 1 г, натрия ацетата 2 г. Солевой раствор. Оказывает гемодинамическое действие, уменьшая гиповолемию, препятствует сгущению крови и развитию метаболического ацидоза, улучшает капиллярное кровообращение, усиливает диурез, оказывает дезинтоксикационное действие. Противопоказания: Гиперкалиемия. Противопоказания Доза определяется конкретной клинической ситуацией. Скорость введения 4 -8 мл/кг×ч

Ацесоль натрия хлорида 5 г, калия хлорида 1 г, натрия ацетата 2 г. Солевой раствор. Оказывает гемодинамическое действие, уменьшая гиповолемию, препятствует сгущению крови и развитию метаболического ацидоза, улучшает капиллярное кровообращение, усиливает диурез, оказывает дезинтоксикационное действие. Противопоказания: Гиперкалиемия. Противопоказания Доза определяется конкретной клинической ситуацией. Скорость введения 4 -8 мл/кг×ч

Корригирующие растворы v. Гидрокарбонат натрия применяют для лечения декомпенсированного Гидрокарбонат натрия метаболического ацидоза. Противопоказан при дыхательной недостаточности, если при этом нет респираторной поддержки. При избыточном введении гидрокарбоната натрия возникает опасность возникновения декомпенсированного алкалоза. Струйное введение гидрокарбоната ведет к тетаническим судорогам. Для инфузии используют 3 -5% р-ры. v Хлорид калия вводят разведенным на р-ре глюкозы с добавлением Хлорид калия соответствующей дозы инсулина. Применяют при дефиците калия, гипокалиемический метаболический алкалоз, угроза передозировки гликозидами. Калий противопоказан при: почечной недостаточности, олигурии и гиперкалиемии. При необходимости увеличения дозы калия это надо делать осторожно под мониторингом ЭКГ. v Сульфат магния 25% применяют для профилактики и коррекции Сульфат магния 25 дефицита магния. v Хлорид кальция 10% применяют для профилактики и коррекции Хлорид кальция 10 дефицита кальция. Вводить дробно 3 -4 раза в день. Следует вводить осторожно при гипокалиемии.

Корригирующие растворы v. Гидрокарбонат натрия применяют для лечения декомпенсированного Гидрокарбонат натрия метаболического ацидоза. Противопоказан при дыхательной недостаточности, если при этом нет респираторной поддержки. При избыточном введении гидрокарбоната натрия возникает опасность возникновения декомпенсированного алкалоза. Струйное введение гидрокарбоната ведет к тетаническим судорогам. Для инфузии используют 3 -5% р-ры. v Хлорид калия вводят разведенным на р-ре глюкозы с добавлением Хлорид калия соответствующей дозы инсулина. Применяют при дефиците калия, гипокалиемический метаболический алкалоз, угроза передозировки гликозидами. Калий противопоказан при: почечной недостаточности, олигурии и гиперкалиемии. При необходимости увеличения дозы калия это надо делать осторожно под мониторингом ЭКГ. v Сульфат магния 25% применяют для профилактики и коррекции Сульфат магния 25 дефицита магния. v Хлорид кальция 10% применяют для профилактики и коррекции Хлорид кальция 10 дефицита кальция. Вводить дробно 3 -4 раза в день. Следует вводить осторожно при гипокалиемии.

Осмодиуретики 10 -20% р-ры маннитола Гиперосмолярные р-ры 6 -ти атомного спирта маннита, вызывающие диурез. В организме не метаболизируется и выделяется почками. Вызывает переходящую гиперволемию. Показания: Профилактика острой почечной Показания недостаточности. Лечение острой анурии после ликвидации шока. Отек мозга. Токсический отек легких. Осмотерапия. Противопоказания: Острая сердечная недостаточность, Противопоказания гиперволемия, опасность перегрузки сердца. Следует соблюдать осторожность при анурии (маннитоловая проба). Вводить при контроле ЦВД. 250 мл 20% вводить 30 мин.

Осмодиуретики 10 -20% р-ры маннитола Гиперосмолярные р-ры 6 -ти атомного спирта маннита, вызывающие диурез. В организме не метаболизируется и выделяется почками. Вызывает переходящую гиперволемию. Показания: Профилактика острой почечной Показания недостаточности. Лечение острой анурии после ликвидации шока. Отек мозга. Токсический отек легких. Осмотерапия. Противопоказания: Острая сердечная недостаточность, Противопоказания гиперволемия, опасность перегрузки сердца. Следует соблюдать осторожность при анурии (маннитоловая проба). Вводить при контроле ЦВД. 250 мл 20% вводить 30 мин.

Плазмазамещающий р-р+осмодиуретик Реоглюман -Декстран [ср. мол. масса 3000050000]+Маннитол+Натрия хлорид Показания: Нарушения микроциркуляции (травматический, Показания операционный, кардиогенный, ожоговый шок), нарушения артериального и венозного кровообращения (флеботромбоз, тромбофлебит, эндартериит, болезнь Рейно), профилактика тромбозов в трансплантате (в сосудистой и пластической хирургии), почечная и почечно-печеночная недостаточность с сохраненной фильтрационной функцией почек, посттрансфузионные осложнения, дезинтоксикация при ожогах, перитонитах, панкреатите. Противопоказания: Гиперчувствительность, гемодилюция Противопоказания (гематокрит ниже 25 ЕД), геморрагический диатез (тромбоцитопения), ХСН (анасарка), ХПН (анурия), дегидратация, аллергические реакции (неясной этиологии). Вводят капельно или струйно смотря по показаниям

Плазмазамещающий р-р+осмодиуретик Реоглюман -Декстран [ср. мол. масса 3000050000]+Маннитол+Натрия хлорид Показания: Нарушения микроциркуляции (травматический, Показания операционный, кардиогенный, ожоговый шок), нарушения артериального и венозного кровообращения (флеботромбоз, тромбофлебит, эндартериит, болезнь Рейно), профилактика тромбозов в трансплантате (в сосудистой и пластической хирургии), почечная и почечно-печеночная недостаточность с сохраненной фильтрационной функцией почек, посттрансфузионные осложнения, дезинтоксикация при ожогах, перитонитах, панкреатите. Противопоказания: Гиперчувствительность, гемодилюция Противопоказания (гематокрит ниже 25 ЕД), геморрагический диатез (тромбоцитопения), ХСН (анасарка), ХПН (анурия), дегидратация, аллергические реакции (неясной этиологии). Вводят капельно или струйно смотря по показаниям

Эффективное лечение острой кровопотери обеспечивается сочетанным применением плазмозаменителей и консервированной донорской крови.

Плазмозаменители имеют широкий фармакодинамический спектр действия: увеличивают ОЦК, нормализуют микроциркуляцию и реологические свойства крови, восстанавливают коллоидно-осмотическое давление крови и способствуют ликвидации дефицита внеклеточной жидкости.

Кровопотеря в объеме до 15% ОЦК может быть возмещена коллоидными и кристаллоидными плазмозаменителями. Это не только экономично, но и позволяет избежать опасностей и осложнений, связанных с гемотрансфузией донорской крови,

Клиническое использование инфузионно-трансфузионных сред должно основываться на знании их свойств, показаний и противопоказаний к применению. Следует учитывать, что пока нет инфузионно-трансфузионных сред, отвечающих всем требованиям клинической практики. На различных этапах лечения острой кровопотери, а также в зависимости от ее величины возникает необходимость в различных инфузионных и трансфузионных средах и в их комбинациях.

Цели и средства инфузионно-трансфузионной терапии и острой кровопотери

«Инфузионно-трансфузионная терапия острой кровопотери»,

Е.А. Вагнер, В.С. Заугольников

Нарушение свертывания крови является следствием значительной внешней потери прокоагулянтов при кровотечении, разведения содержащихся в крови факторов свертывания, массивной трансфузии консервированной крови, а также присоединения ДВС. Для лечения гипокоагуляции используют свежую цельную кровь, тромбоцитную массу и свежезамороженную плазму. Свежая цельная кровь. Обычно свежей называют консервированную кровь при сроке хранения до 5 дней. Она лишена многих изменений,…

Источниками тромбоцитов являются свежая цельная кровь и тромбоцитная масса. Свежая цельная кровь малоэффективна при тромбоцитопении, так как требуется слишком большой объем ее. Значительно более эффективна тромбоцитная масса, которая содержит до 70% тромбоцитов цельной крови в небольшом объеме Blajchman et al., 1983. Срок хранения тромбоцитной массы 48—72 ч, однако уже через 6 ч активность тромбоцитов начинает…

Кристаллоидные растворы. Несмотря на наличие эффективных коллоидных плазмозаменителей, кристаллоиды все шире используются при лечении острой кровопотери, хотя до недавнего времени считались малоэффективными. В последние годы установлено, что при геморрагическом шоке возникает дефицит не только внутрисосудистого, но и интерстициального объема, что обусловлено компенсаторным перемещением жидкости во внутрисосудистое пространство. В связи с этим при кровопотере имеется дефицит…

Плазму получают отделением жидкой части крови после центрифугирования или отстаивания. В зависимости от сроков отделения плазмы и способа ее хранения, свойства препарата и, соответственно, показания к его использованию различны. По биохимическому составу плазма во многом совпадает с консервированной кровью. Плазма задерживается в сосудистом русле в связи с коллоидноосмотической активностью естественных белков плазмы. Плазма содержит все…

Содержание аммиака в донорской крови после 2-недельного хранения увеличено в 10 раз. Это представляет опасность для больных с печеночной недостаточностью, у которых способность метаболизировать аммиак в мочевину нарушена. У остальных больных повышенная концентрация аммиака в сосудистом русле снижается без видимых последствий. Содержание фосфатов также повышается во время хранения, что может иметь некоторое значение из-за связывания…

Положительными свойствами кристаллоидных натрийсодержащих изотонических растворов являются: способность ликвидировать дефицит внеклеточной жидкости, в том числе интерстициальной; физиологичность, так как их состав приближается к составу плазмы; возможность срочного применения без предварительных проб; гемодинамический эффект; дешевизна и доступность. Все это делает кристаллоиды незаменимыми средствами инфузионной терапии при острой кровопотере Moss, 1982. Эти растворы обладают реологическими свойствами, обусловленными…

К этой группе относятся эритроцитная масса и цельная консервированная кровь. Препараты эритроцитов: концентрированная масса эритроцитов (эритроцитная масса); взвесь эритроцитов в суспензированном растворе; концентрированная взвесь отмытых эритроцитов. Эритроцитная масса — основной препарат эритроцитов. Ее получают путем удаления плазмы из цельной крови после отстаивания в течение 18—24 ч или центрифугирования. Этот препарат позволяет ввести больше эритроцитов на…

Основным показанием к гемотрансфузии является изменение концентрационных показателей красной крови. Принято считать, что организм адекватно компенсирует снижение кислородной емкости крови до определенного предела (гематокрит 30 %, содержание гемоглобина 90 г/л, количество эритроцитов 3 . 102/л). При таких показателях острая кровопотеря считается безопасной, конечно, при условии, что ОЦК поддерживается за счет увеличения объема плазмы. В случае…

Другим распространенным солевым раствором является раствор Рингера, в состав которого входят хлорид натрия (8 г), хлорид калия (0,1 г), хлорид кальция (0,075 г), бикарбонат натрия (0,1 г) и би-дистиллированная вода (до 1000 мл). Это изотонический раствор, свободный от побочных реакций, близкий по составу к плазме; крови. В способности кристаллоидных растворов увеличивать объем циркулирующей крови и…

Основные преимущества эритроцитной массы перед цельной кровью заключаются в следующем: Кислородная емкость ее почти в 2 раза выше, чем цельной крови. Она особенно показана в тех случаях, когда необходимо восстановить кислородную емкость в условиях циркуляторной перегрузки (в частности, при застойной сердечной недостаточности). Опасность циркуляторной перегрузки снижается, поскольку меньший объем ее может быть введен при одинаковом…

Принципы современной компонентной терапии

Операция переливания крови имеет как положительные, так и отрицательные моменты.

Достоинства:

Увеличение числа циркулирующих эритроцитов.

Повышение уровня гемоглобина при переливании эритроцитов.

Купирование геморрагического синдрома при переливании свежезамороженной плазмы.

Увеличение числа тромбоцитов при переливании тромбоцитного концентрата.

Недостатки:

Отторжение клеточных и плазменных элементов крови донора.

Риск вирусного и бактериального заражения.

Угнетение кроветворения.

Усиление тромбогенности.

Иммунологические реакции.

При переливании крови длительных сроков хранения, реципиент получает функционально неполноценные тромбоциты, продукты распада лейкоцитов, антитела и антигены, которые могут стать причиной тяжелых осложнений.

В настоящее время утвердился принцип возмещения конкретных, недостающих организму больного компонентов крови. Показаний к переливанию цельной крови нет, за исключением случаев острых массивных кровопотерь, когда отсутствуют компоненты крови.

Кровь доноров на станциях переливания крови в ближайшие часы после забора делится на компоненты. Компоненты крови переливаются только той группы системы АВО или той резус-принадлежности, которая имеется у реципиента.

Трансфузионные среды, препараты крови классифицируются следующим образом:

- Препараты эритроцитов. Их введение направлено на восполнение объемов эритроцитов и поддержание нормальной кислородтранспортной функции крови. Применяются при острой кровопотере и тяжелой анемии. Различают следующие препараты эритроцитов:

Эритроцитная масса (Применяется чаще всего. Получают путем отделения плазмы из консервированной крови при центрифугировании. В отличие от цельной крови содержит меньше продуктов распада клеток, клеточных и белковых антигенов и антител. В то же время эритроцитов содержит больше).

Эритроцитная взвесь (Эритроциты отмывают физиологическим раствором, убирая лейкоциты и тромбоциты. Используется у тяжелых больных, при нарушениях иммунитета, у больных, которые плохо переносят трансфузии. Значительно меньше вероятность развития гемотрансфузионных реакций).

- Препараты плазмы.

Плазма свежезамороженная (Плазма, отделенная от эритроцитов и замороженная при температуре -30 градусов. Может храниться до года. Переливается с целью восполнения в организме факторов свертывания крови и при массивной кровопотере. Плазма представляет собой бесклеточную среду, поэтому совмещение при переливании проводится только по системе АВО).

- Тромбоцитный концентрат - используется при снижении уровня тромбоцитов в крови.

- Лейкоцитный концентрат – используется при снижении уровня лейкоцитов в крови.